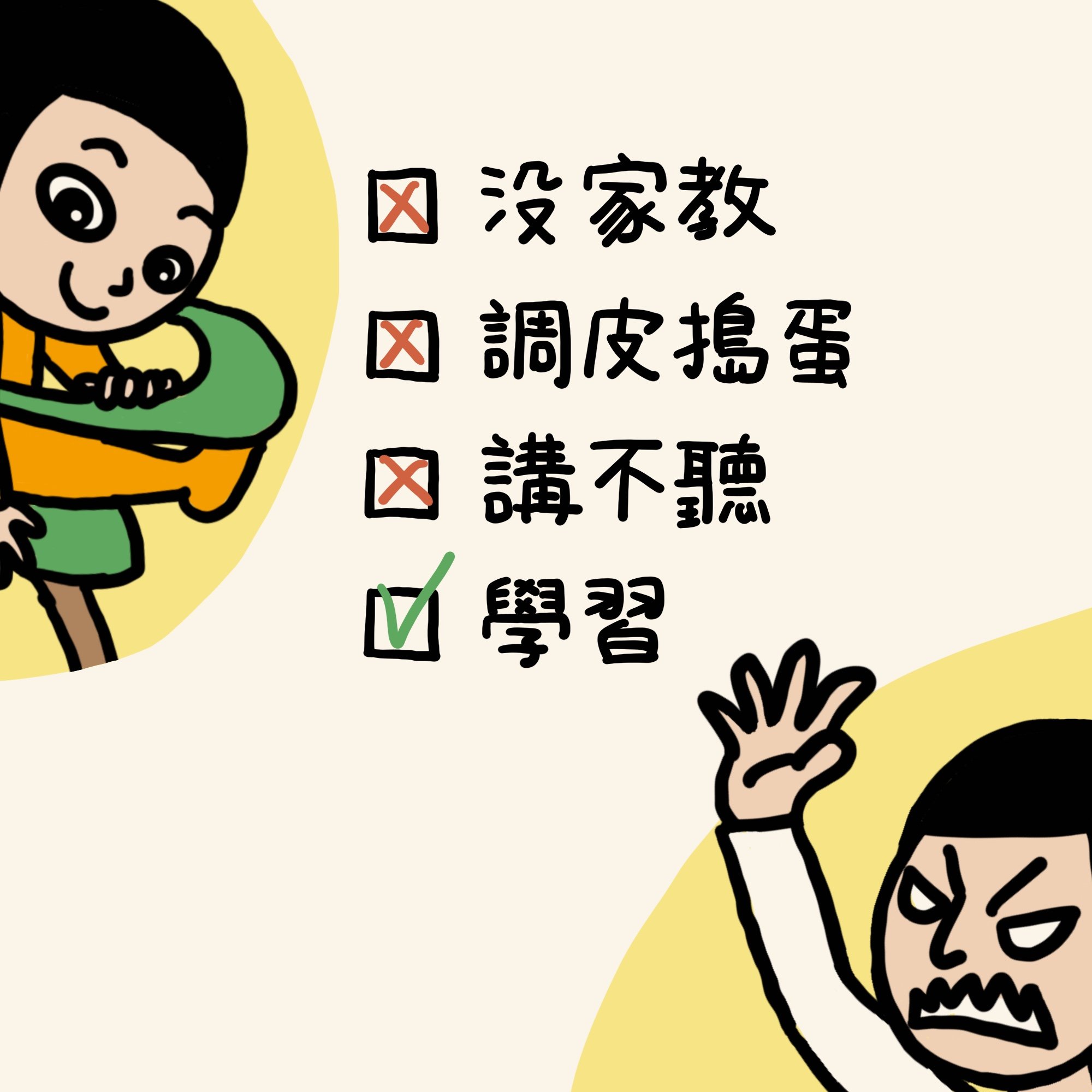

孩子丟東西

對於像我這種有嚴重潔癖的治療師來說,遇到正在享受「丟東西過程」的孩子真的會很需要...深、呼、吸。

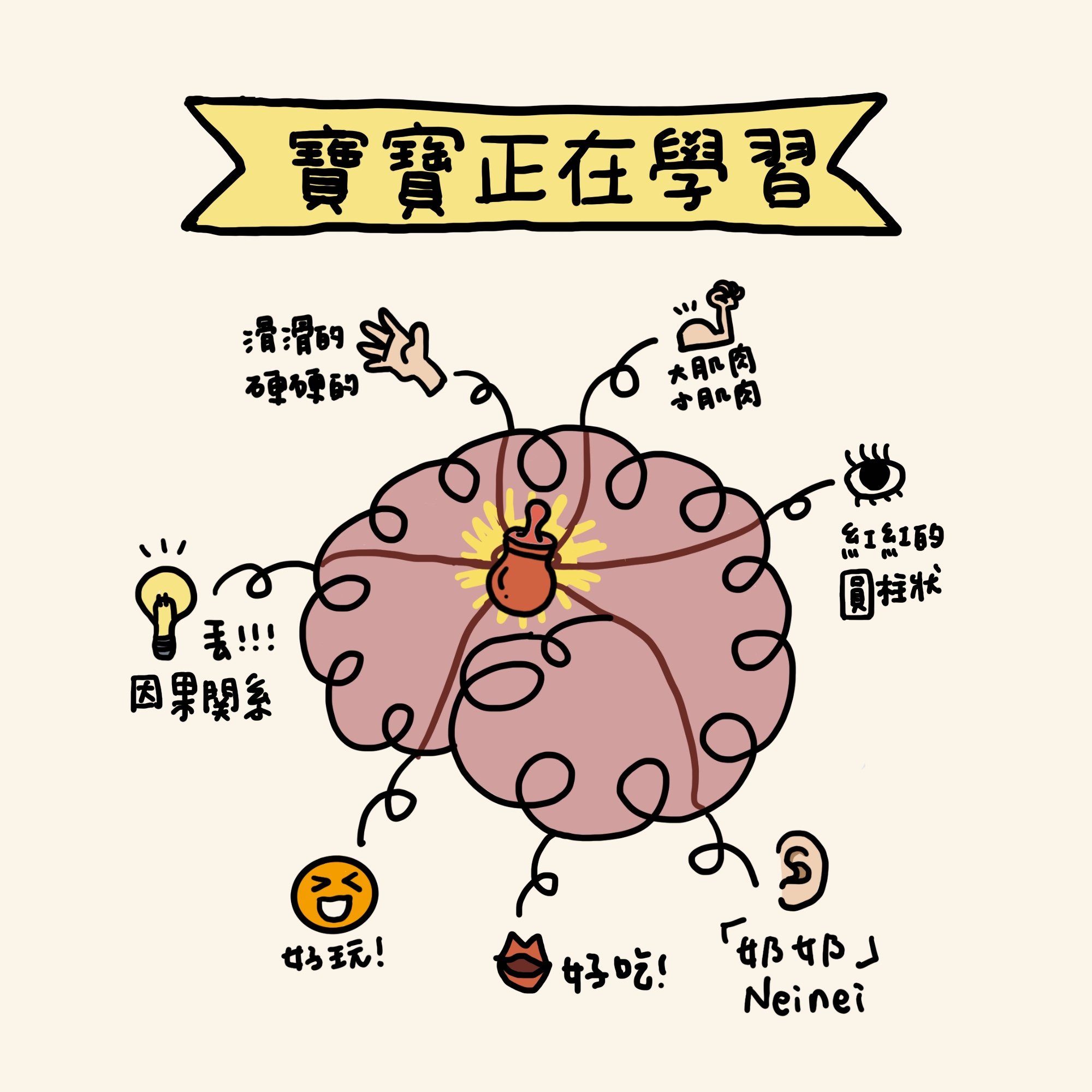

丟東西是孩子(18個月-3歲多)發展的正常階段,對於這時期的孩子來說,丟東西就是他們每天的學習,每天的功課。他們在學習:

手部和肢體的丟放動作

因果關係(手放開以後會發生的事情)

物體恆存(Object permanence)和語言的概念

「手部和肢體的丟放動作」以及「因果關係」已經有很多專家說過,不再贅述,身為語言治療師,我想帶大家探索「物體恆存(Object permanence)」與「語言學習」的關係。

「物體恆存」是什麼?

這個概念是由瑞士心理發展學家Jean Piaget提出。Piaget認為:「剛出生的寶寶相信『看不到就是不存在』」。等到寶寶開始透過身體感官(視覺、聽覺、觸覺、動作、身體位置)認識環境周遭的人事物 (Bremner et al., 2015)之後,這個觀念才會慢慢地轉變。

八個月大的寶寶開始理解自己的行動對身邊人事物有影響力,他們透過「看到了,不見了」的過程,學習「東西沒有不見」的概念,因此這時期的寶寶開始喜歡玩躲貓貓(peek-a-boo)、用布擋住臉的遊戲、翻找遊戲、和丟東西遊戲等等,繼續用身體感官去探索這個「就算看不到,還是存在」的世界。

「物體恆存」是語言發展的基石。物體要存在,才有命名的必要;要能共享,才有溝通的必要。

舉例來說,剛出生的寶寶不知道「奶瓶」是什麼。經過長時間的觀察,他們發現當奶瓶出現的時候,就有牛奶可以喝,接著寶寶對奶瓶開始感興趣,他們開始摸奶瓶、咬奶瓶、看奶瓶、丟奶瓶、抓奶瓶起來敲,慢慢在大腦裡建立了「奶瓶」的輪廓(schema:形狀、顏色、大小、觸感、質地、重量)。

接著,寶寶發現「喝奶奶」這個聲音常常跟奶瓶一起出現,當媽媽說「喝奶奶」的時候,奶瓶就會突然出現。經過日積月累的重複,寶寶慢慢理解「喝奶奶」就是奶瓶(或是喝牛奶),當媽媽說「喝奶奶」時就會開心準備喝牛奶;當爸爸說「喝奶奶」可是沒有看到「奶瓶」的時候會不開心,「語言理解」由此而誕生。

所以啊,孩子「一拿東西就往地上丟」,請為孩子開心,因為他們正在學習和探索這個世界,正在為語言學習扎根。

家長可以如何幫助孩子學習?

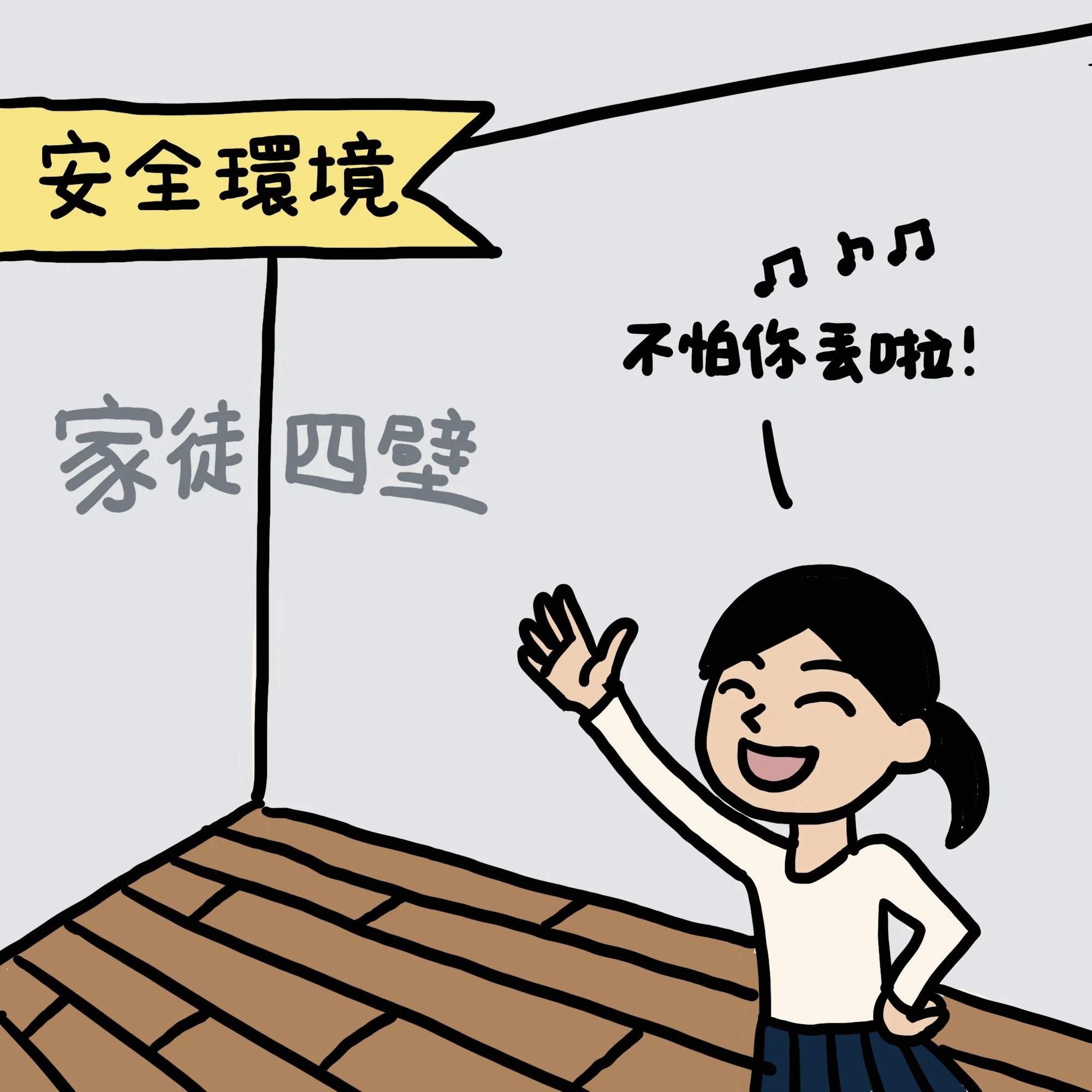

既然「丟東西」是這時期孩子的每日功課,那就提供安全的環境讓孩子盡情地丟。尖銳物品、易碎物品能收就收,能轉賣就轉賣,因為孩子透過丟東西練習語言和大小肌肉的過程,最長可以到三歲多。

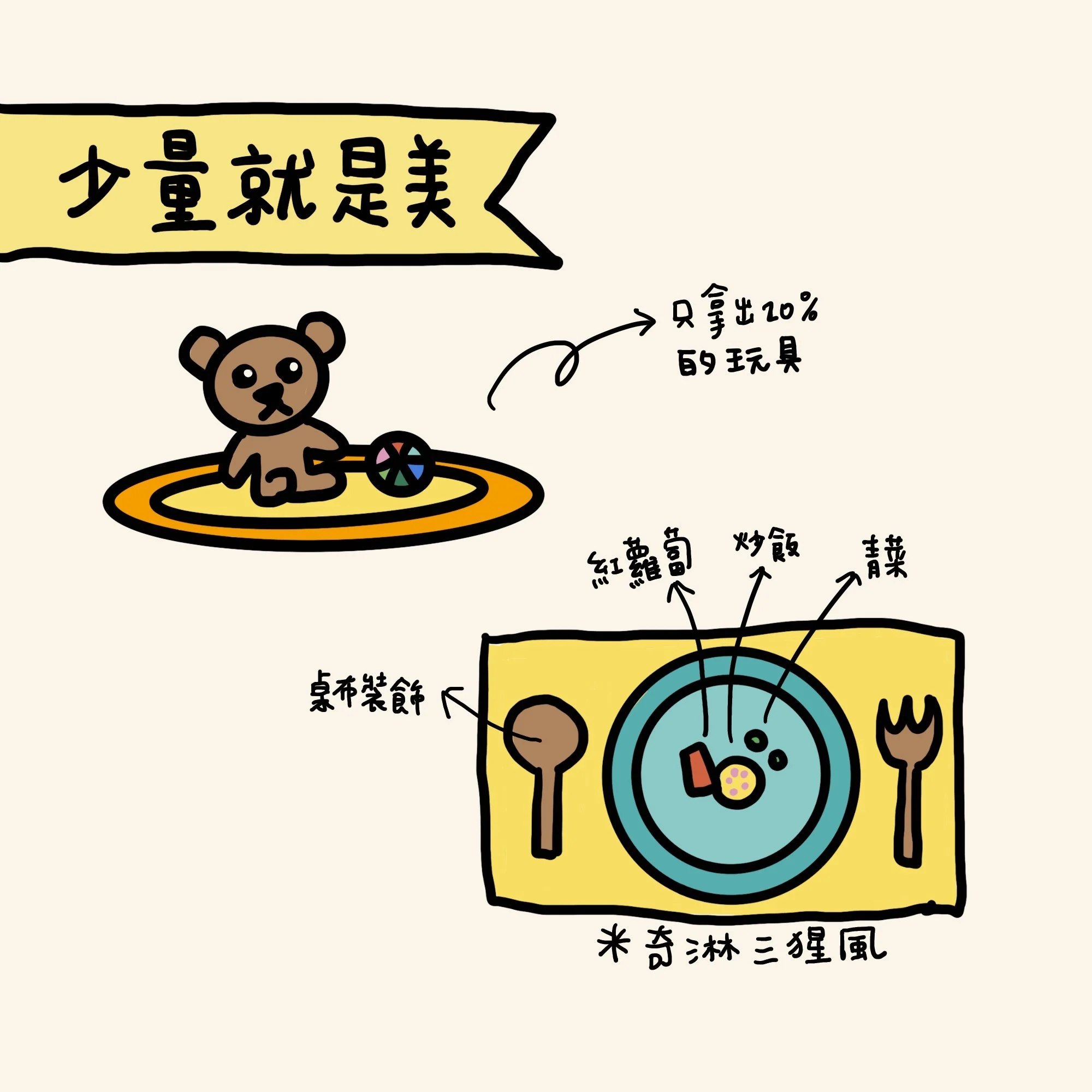

雖然孩子愛丟是天性,但是天底下爸爸媽媽可沒有天生就愛打掃的。除非爸爸媽媽有強大幫手或後援,不然衷心建議大家還是採用「少量多變化」的方式,提供孩子兩到三個選擇,其餘全部收起來,等下個禮拜再輪流拿出來玩,讓孩子在學習的同時,家裡還是可以看得到地板,還是有路可走。

雖然「丟東西」是孩子的功課,但是沒有人一天24小時都在做功課的拉!設立界線的目的在於讓孩子學習「哪些東西可以丟」和「那些時候可以丟東西」。還在牙牙學語的寶寶,還正在練習大小肌肉,正在努力學習各種物品的特性,這時候的孩子適合用「實際的行動設立界線」(「你把奶瓶丟地上,代表你不喝了,媽媽收走囉」)把孩子的行動轉換成語言,增加語言學習機會。開始會說話的孩子,也開始學分類(裡面、外面),這時候就很適合設立物品、地域、或時間的界線,像是「只有球球才可以丟喔」、「在公園才可以丟球球」或是「天黑了玩具也要休息囉」等等,使用完整語言幫助孩子理解與學習爸爸媽媽的界線。

孩子愛「丟東西」也可以是一個令爸爸媽媽身心愉悅的過程。孩子可以把玩具「丟」進玩具箱、把垃圾「丟」進垃圾桶、把抹布「丟」回水桶中。每次和孩子的遊戲時間結束前,都放「收拾歌」,拿出玩具箱和垃圾桶,跟孩子一起用「丟」地把東西物歸原位,把環境收拾乾淨,再進行下一個活動。孩子對音樂毫無抵抗力,只要音樂一下,看到爸爸媽媽邊唱歌邊愉悅地收東西,孩子通常都會像著魔一樣,一起動手收拾。

總結

孩子丟東西不是調皮也不是沒家教,而是非常正常的學習過程。你家孩子也喜歡丟東西嗎?你都怎麼解決呢?我只分享了一小部分,歡迎各位爸媽前輩也一起分享,讓我們一起腦力激盪找出更有創意的方法,對抗「丟丟期」。

Reference:

Bremner, J. G., Slater, A. M., & Johnson, S. P. (2015). Perception of object persistence: The origins of object permanence in infancy. Child Development Perspectives, 9(1), 7-13.